Prediger: Matthias Müller

Gemeinde: Lied Nr. 63: „Du bliebst getreu“

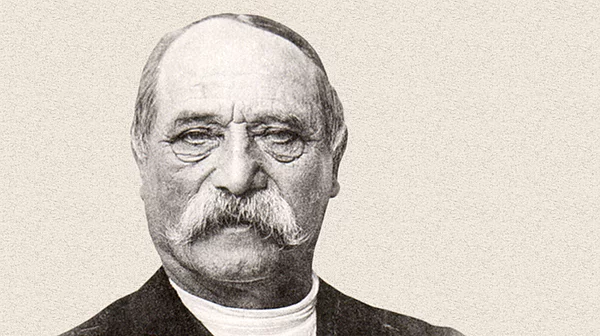

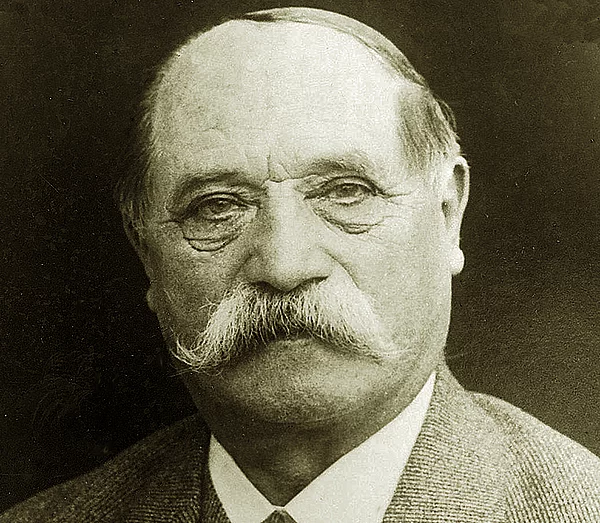

Zu unserem heutigen Gottesdienst im Gedenken an die Verurteilung unseres Meisters Joseph Weißenberg hören wir Worte der Heiligen Schrift, die wir aufgezeichnet finden im 1. Buch Mose und beim Propheten Jesaja:

„Ihr gedachtet’s böse mit mir zu machen; aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. So fürchtet euch nun nicht; ich will euch versorgen und eure Kinder.“ (Mose 50,20+21)

„Daran gedenke, Jakob und Israel; denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist, Israel, vergiss mein nicht. Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich um zu mir, denn ich erlöse dich.“ (Jesaja 44,21+22)

Und wir hören Worte unseres Meisters Joseph Weißenberg:

„Mein Gedanke war nur der, Menschen zu helfen, die da leidend, elend und krank waren. Ich bin fest davon überzeugt: Das, was ich tue, tue ich in göttlicher Allmacht, aber nicht aus mir, sondern es ist eine Kraft, die durch mich arbeitet.“

„Ich habe unter meiner Krone niedergelegt: Ich will aus dem Allerschlechtesten etwas Gutes machen.“

„Mein Werk ist umsonst, wenn die Liebe nicht größer wird.“

Ihr lieben Geschwister, ihr lieben Freunde vom Worte des Herrn, ihr lieben Freunde im Geiste!

„Ihr gedachtet’s böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“ So spricht es Joseph im alten Bund zu seinen Brüdern, die ihn letztendlich verraten hatten. Gott hat es gut gemacht, weil er, der Vater, der Schöpfer, der Herrscher über alle Dinge ist. Wann immer Menschen sich aufmachen, um Gottes Werk zu beschädigen, zu zerstören, Gott klein zu machen, haben sie vielleicht vor den Menschenaugen einen kleinen Erfolg. Doch weil Gott Liebe ist, unendliche Liebe, wird seine Liebe immer wieder siegen. Egal, was auf dieser Erde passiert.

So war es zu allen Zeiten. So war es im Alten Bund, so war es bei unserem Heiland Jesus Christus, als die Menschen nicht erkannten, dass seine Sendung göttlich war und nicht irdisch. So war es bei vielen Propheten und Gottgesandten. Und so war es auch bei unserem Meister Joseph Weißenberg, den wir als Offenbarung Gottes bekennen.

„Ich habe unter meiner Krone niedergelegt: Ich will aus dem Allerschlechtesten etwas Gutes machen.“ Und wie viel Schlechtes hat sich an seine Fersen geheftet. Wie hat er gekämpft! Um die Wahrheit Gottes, um die Heilige Schrift von Anfang an. Wie hat er sich gegen die Mächte der Welt gewehrt, die ihm die Geistfreundreden verbieten wollten und das Alte Testament, weil es den Herrschern, den Machthabern in seiner Zeit nicht gepasst hat, sie sich besser fühlten als die Menschen, von denen in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Wie hat er immer wieder – so sagen es die Berichte aus seiner Zeit – um einzelne Seelen und um ganze Völker gerungen.

Das Leben unseres Meisters mag uns heute an jedem Tag ein Beispiel sein dafür, dass die Liebe Gottes die Menschen verwandeln kann. Beispiele dafür sind genug gegeben, dass wir uns an ihnen ausrichten können. „Ein Beispiel hab ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe.“ So sagt es unser Heiland Jesus Christus beim Heiligen Abendmahl. Die Größe Gottes, die Größe seiner Gesandten, seiner Propheten, seiner Offenbarungen mag uns unendlich groß erscheinen. Aber hier in diesem Leben, in dieser Inkarnation dürfen wir einen kleinen Abglanz dieser Größe verspüren. Wir dürfen sie aufsaugen mit allen Sinnen, mit allen Fasern unseres Lebens, vor allem mit unserem Geist, der angeregt wird von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt.

Unsere unsterbliche Seele – der Funken Gottesgeist – braucht immer wieder diese Nahrung der Ewigkeit, um bestehen zu können, um in Freud und Leid diesen Erdenweg gehen zu können. Es ist unser aller Aufgabe, auf diesem Erdenweg Freude und Segen zu verbreiten. Freude, die vom Herrn kommt, Segen, den Gott selbst seinen Menschenkindern an jedem Tag schenken möchte.

Wir sind Gefäße, wir sind Werkzeuge für Gottes Liebe. Dazu haben wir uns bekannt! Dazu haben wir unser Ja gegeben: „Ja, Herr, ich will dir dienen!“ Auch wenn viele irdische Dinge einen jeden Tag zu erledigen sind, soll doch der Dienst für Gott an erster Stelle stehen. Jedes Tun, jedes Handeln können wir mit seiner Liebe erfüllen. Selbst die kleinste Kleinigkeit, über die wir vielleicht so ganz achtlos hinweggehen, können wir mit einem bisschen Liebe erfüllen und aufwerten.

Wir können auch versuchen, uns nicht zu ärgern an den Dingen, die uns jeden Tag begegnen. Wenn wir uns vielleicht einmal ungerecht behandelt fühlen, wenn wir uns zurückgesetzt fühlen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir alles hinnehmen müssen, doch es geht in unserem Leben immer wieder darum, mit welchem Geist wir den Tag erfüllen, welchen Geist wir ausstrahlen. Schlagen wir mit Ärger zurück, wenn uns Ärger überkommt? Oder versuchen wir, den Ärger aufzunehmen und zu verwandeln, ihn anzufüllen mit einem positiven Gefühl, das aus der Liebe Gottes stammt?

Wie schaffen wir es, an einem jeden Tag auf Gottes Wegen zu bleiben und unserem Auftrag treu zu bleiben? Das ist nicht immer einfach. Wir werden immer wieder Rückschläge erleben. Wir werden manchen Abend in der abendlichen Feierstunde denken: „Ach ja, da war eine Lehrstunde, die habe ich nicht verstanden. Aber jetzt wird es mir klar.“ Da wird es manche Situation geben, die wir im Nachhinein vielleicht bereuen. Aber allein das Erkennen ist schon der erste Weg, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und es sind viele kleine, aber auch wahrhaft große Kämpfe, in denen wir stehen.

Unser Meister Joseph Weißenberg hat uns viele Einblicke in diese Kämpfe gegeben. Wie hat er selbst gerungen und gelitten, vor allem unter dem Unverständnis der Menschen, die seine Segnungen nicht anerkennen wollten. So hat er – so ist es überliefert – gesagt: „Nach allem haben mich die Menschen gefragt, aber nach dem ewigen Leben haben sie mich nicht gefragt.“ Und das ewige Leben, das Zuhause-Sein in Gott, das Wieder-nach-Hause-Kommen in seinen Himmel, in seine Ewigkeit, in das Heimatland der ewigen Liebe, das ist doch das Ziel, das uns alle eint. Ob groß, ob klein, welcher Religion oder Nationalität auch immer: Alle Menschen verspüren irgendwo und irgendwie diese Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Heimat im irdischen und im geistigen Sinne. Und wohl dem Menschen, der eine Heimat gefunden hat bei Gott. Wohl dem, der ein gläubiges Wesen in sich trägt, das gelernt hat, die Liebe zu Gott und zu den Menschen Stück für Stück größer werden zu lassen.

„Mein Werk ist umsonst, wenn die Liebe nicht größer wird.“ So hat es uns Joseph Weißenberg ans Herz gelegt. An diesem Größer-Werden der Liebe können und dürfen wir jeden Tag etwas mithelfen, damit es wirklich einmal wird, wie er es sich gewünscht hat: „Ein Hirt und eine Herde.“ Dann werden Fragen nach der Unterschiedlichkeit gering werden, sondern nur noch der Gedanke zählen: „Was eint uns? Was bringt uns gemeinsam weiter?“

Vorne steht an erster Stelle: Unser Meister hat vieles aus der Welt hinweg getragen. Er hat seinem Volk verziehen, so haben es die Geistfreunde einmal gesagt. Er hat seinem Volk verziehen, in dem er aufgewachsen ist, und für das er immer wieder eingetreten ist, obwohl doch im Namen des deutschen Volkes ein Urteil über ihn gesprochen wurde vor nun fast 90 Jahren. Im Namen des deutschen Volkes: Es waren natürlich nicht alle, die da mitgesprochen haben, aber wir tragen alle die Verantwortung dafür, dass solche Dinge sich nicht wiederholen.

Wir stehen in Zeiten, in denen die Kräfte, die Gottes Werk zerstören wollen, groß sind. Es sind die Kräfte, die den anderen nicht achten wollen. Es sind die Kräfte, die denken: „Ich bin etwas Besseres, weil ich mehr habe.“ Oder: „Ich bin etwas Besseres, weil ich mehr kann.“ Es sind die Kräfte, die Unfrieden und Unsegen säen wollen. Es sind die Kräfte, die sich an Menschen anhängen, die vielleicht ein gutes, berechtigtes Anliegen haben, ihre Stimme erheben wollen, aber sich doch schnell zum Werkzeug machen lassen für die Kräfte des Ungeistes, die die Menschen letztendlich auseinander treiben wollen. Die den Egoismus und den Neid und den Hass befördern.

Seinen wir wachsam! Halten wir unsere Herzen und unsere Sinne offen für das, was Gott uns sagt. Wer auf Gottes Stimme achtet, wird nie oder selten auf Irrwege geraten. Er wird sich in verschiedenen Prüfungen zu bewähren haben, auch dem Gottgerufenen fällt nicht alles leicht, aber er hat eine Kraft, die unüberwindlich ist. Alles das, was auf unserem Lebensweg geschieht, mag uns immer wieder helfen, wie eine Lektion in der Schule, wie ein Lernstoff. Dann können wir damit die Liebe Gottes in uns größer werden lassen können.

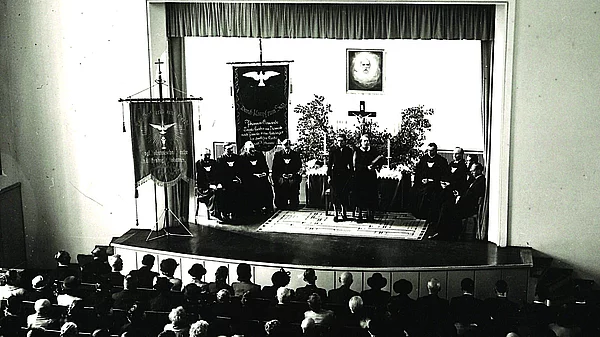

„Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt.“ So steht es hier in der Kirche im St.-Michaels-Heim geschrieben. Die Stätte deines Hauses, ist überall, wo sich Menschen unter deinem Geist verbinden und dich preisen. Ja, auch wenn sie alleine sind. Dort ist die Stätte deines Hauses. Machen wir unsere Häuser zu Stätten deiner Liebe! Gehen wir in deiner Liebe mit Mensch und Geist auf den Weg in die ewige Heimat. Amen.

Gemeinde: Lied Nr. 83: „Einmal wird die Liebe siegen“